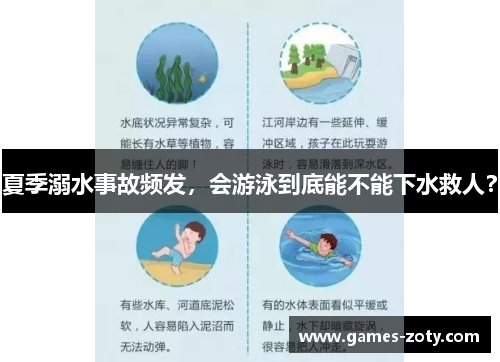

夏季溺水事故频发,会游泳到底能不能下水救人?

就像"会跑步≠能参加越野救援"、“医生懂解剖学≠能手术”一样,会游泳与会救生,涉及技术体系、风险评估、能力维度的根本差异。

一、游泳技能和救生技能本质上是两种不同的专业能力。

1、首先是技术上的差异

游泳就是保证自身向前游进并规律换气,而救生过程中除了要自己向前游进,还要负重拖拽,最重要的是,不可能规律呼吸,施救或者解脱过程中要经常潜入水下,长时间的憋气。

在游泳技术上,会蛙泳或自由泳,自己游没问题,但救溺水的人时,需要侧游拖带

溺水者、被困时需要水中解脱,靠近溺水者时需要根据情况潜入水下,尽量从后方接近溺水者,这些可不是会蛙泳和自由泳就能搞定的。

在细节上,一个蛙泳和自由泳动作标准的人,可以很好地控制自己的呼吸节奏、划水效率,合理分配体力,游个几千米甚至都没问题,但在避免被溺水者锁喉、被溺水者下压到水下等情况发生时,就算你是顶尖高手,也不可能从容应付。更不用说,被溺水者挣扎、折腾得精疲力尽后,如何还能保证体力让自己和溺水者都安全上岸。

比如:

未经训练的游泳者看到有人溺水,毫不犹豫地跳下去,朝着溺水者游去,通常会正面接近溺水者,这时就会发生被溺水者抓住头发或颈部,或身体任何部分,因为溺水者会本能地抓住你,像抓救命浮木般死命按压住你,以求自己能浮到水面上呼吸,被锁喉往往就是这样发生的。

而经过专业救生员训练的人,当然知道并掌握“背后接近法

”,在离溺水者3米外,下潜,游至溺水者身后,锁腋,然后拖带,如果过程中发生锁喉、抓头发、按压等情况,会迅速采用解脱术

。

如:

被抓住手腕时旋转下挣脱

被抓住头发时采用压腕扳指解脱法

被锁喉采用上推双肘解脱法

2、危险性差异:可控环境 vs 多重风险叠加及不确定性

游泳时的风险,不外乎水温过低、户外水域有浪或体力不支等,在正常情况下,都可以随时休息。而救溺水的人时,则有更多额外致命风险,如,被溺水者按压下沉,双倍甚至多倍耗氧,体力瞬间消耗,恐慌造成心理风险、对抗时被暴力导致昏迷等,特别是黄金4分钟

,要知道,脑缺氧不可逆!

国际救生联合会(ILS)统计显示,**超40%的连带溺亡事故**因施救者未接受专业训练导致,其中近半是被溺水者拖入水底。

3、能力侧重差异:体能主导 vs 综合能力

游泳能力核心要素:心肺功能、肌肉耐力、水性适应性(如踩水)

溺水救援必备的5大能力:

1、风险评估能力

- 判断是否该下水(如急流/暗涌环境需改用器械救援)

- 识别"无声溺水"(溺水者常无法呼救,仅能垂直挣扎20-60秒)

2. 器械应用能力

- 使用救生浮标/抛绳包(保持与溺水者距离)

- 利用船只/桨板扩大救援半径

3. 医学急救能力

- 水中初步通气(如锁腋、托颈、开放气道)

- 上岸后立即心肺复苏

4. 法律避险意识

贸然下水施救,若导致伤亡(不懂解脱,想强行砸晕对方),可能需承担法律责任

5. 团队协作能力

- 多人分工(水中拖带、岸上接应、呼叫支援、担架使用等

二、现实中,最要避免的错误做法示例

- ❌ 跳入水中正面去接近溺水者 → 极高概率被锁喉同沉

- ❌ 独自施救不呼叫支援 → 体力耗尽无人接应

- ❌ 上岸后直接控水(倒挂) → 延误CPR黄金时间,加速死亡

三、科学救援流程(WAATER原则

)

1. **Warn**(警告):大声提醒溺水者"不要乱动"

2. **Assist**(器械优先):抛掷浮具/树枝/绳索

3. **Alert**(求援):立即拨打急救电话

4. **Talk**(引导):指导尚有意识者抓扶物体

5. **Enter**(下水):最后选择,不得不选择时,必须携带浮力装置

6. **Rescue**(拖带):严格采用背后接触法 或侧面接近法,只有在无法采用前两种方法时,选择正面接近,但必须在水下以托腰(髋部)、转体、托腋或夹胸的顺序施救拖带。

四、对普通游泳爱好者的建议

救援需要体系化训练,有游泳的能力是救援的基础条件,但绝非充分条件,专业的事还是交给专业的人去做,你能做的是,发现溺水者时,优先使用"岸上救援法"(抛掷漂浮物/呼叫专业力量),切忌盲目下水。你的安全是救援的第一前提。

星期日-星期五||8:00-7:00

星期日-星期五||8:00-7:00

13594780345

13594780345